こんなに簡単♪収納の達人になるための3つの基本ステップはこれだ~

収納の達人になるための基本ステップ

Ⅰ: 断捨離のコツ

断捨離は、不要な物を手放し、生活空間を整えるための重要なステップです。

まず、断捨離の基本的なコツをいくつか紹介します。

1. 明確な目標を設定する

断捨離を始める前に、なぜそれを行うのか、どんな生活を目指しているのかを明確にしましょう。

例えば、「もっと広いリビングスペースを作りたい」や「毎朝の準備をスムーズにしたい」など、具体的な目標を持つことでモチベーションが高まります。

2. カテゴリーごとに進める

一度に全ての物を整理しようとすると圧倒されてしまいます。

まずは衣類、次に書類、次にキッチン用品といったように、カテゴリーごとに進めると効率的です。

3. 使用頻度を基準にする

過去1年間に一度も使わなかった物は、今後も使う可能性が低いです。

使用頻度を基準にして、不要な物を手放す決断をしましょう。

4. 感情に左右されない

思い出の品や高価な物は捨てにくいですが、感情に左右されずに判断することが大切です。

思い出の品は写真に残すなどして、物自体は手放す方法もあります。

5. 小さなステップから始める

大きなプロジェクトとして捉えると気が重くなりますが、小さなステップから始めることで、徐々に進めることができます。

例えば、1日1つの引き出しを整理するなど、無理のない範囲で進めましょう。

6. 友人や家族の協力を得る

一人で行うのが難しい場合は、友人や家族の協力を得ると良いでしょう。

第三者の視点からアドバイスをもらうことで、より客観的に物を判断することができます。

7. 物の価値を見直す

物の価値を見直すことも重要です。

高価な物やブランド品でも、使わない物は手放す勇気を持ちましょう。

逆に、日常的に使う物や思い出の品は大切に保管することが大切です。

Ⅱ: 効率的な収納スペースの作り方

断捨離が終わったら、次は効率的な収納スペースを作るステップです。

1. 収納場所を決める

物の定位置を決めることが重要です。

使用頻度の高い物は取り出しやすい場所に、季節物や使用頻度の低い物は奥の方に収納します。

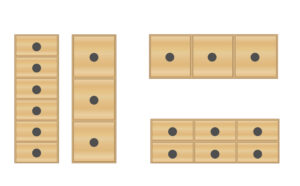

2. 収納アイテムを活用する

収納ボックスや仕切り、吊り下げ収納などのアイテムを活用して、スペースを有効に使いましょう。

特にクローゼットや引き出しの中は、仕切りを使うことで整理整頓がしやすくなります。

3. 縦のスペースを活用する

収納スペースが限られている場合は、縦のスペースを有効に使うことがポイントです。

棚を追加したり、壁にフックを取り付けたりして、収納力をアップさせましょう。

4. 見える化する

透明な収納ボックスやラベルを使って、中身が一目で分かるようにすると、物の管理がしやすくなります。

特に食品や小物類は、見える化することで無駄な買い物を防ぐことができます。

5. 多機能な家具を選ぶ

収納スペースを増やすために、多機能な家具を選ぶことも一つの方法です。

例えば、ベッド下に収納スペースがあるベッドや、収納付きのソファなど、限られたスペースを有効に活用できる家具を選びましょう。

6. 収納スペースの見直し

一度作った収納スペースも、定期的に見直すことが大切です。

生活スタイルや家族構成の変化に応じて、収納方法を柔軟に変更することで、常に最適な収納スペースを保つことができます。

7. 収納の美学を取り入れる

収納は機能性だけでなく、美しさも大切です。

見た目が整っていると、使うたびに気持ちが良くなります。

色やデザインを統一することで、収納スペース全体の美しさを保ちましょう。

Ⅲ: 維持するための習慣

一度整理整頓が完了しても、それを維持するためには日々の習慣が重要です。

1. 定期的な見直し

定期的に収納スペースを見直し、不要な物が増えていないかチェックしましょう。

季節の変わり目や年末年始など、定期的なタイミングで見直すと効果的です。

2. 使ったら元に戻す

物を使ったら必ず元の場所に戻す習慣をつけましょう。

これを徹底することで、散らかることを防ぎます。

3. 新しい物を増やさない

新しい物を購入する際は、本当に必要かどうかをよく考えましょう。

新しい物を増やさないことで、収納スペースを常にスッキリと保つことができます。

4. 家族全員で取り組む

家族全員が整理整頓に協力することが大切です。

各自が自分の物を管理し、共有スペースも一緒に整理することで、家全体が整った状態を維持できます。

5. 日々のルーチンを作る

毎日のルーチンとして、寝る前に5分間だけ片付けをするなど、日々の小さな習慣を取り入れることで、常に整った状態を保つことができます。

6. 物の持ち方を見直す

物を持つ際には、その物が本当に必要かどうかを常に考える習慣をつけましょう。

これにより、不要な物が増えるのを防ぎ、常にスッキリとした空間を保つことができます。

7. 収納の楽しさを見つける

収納を楽しむことも大切です。

新しい収納アイデアを試したり、DIYで収納アイテムを作ったりすることで、収納自体が楽しい活動になります。

以上の基本ステップを実践することで、収納の達人になることができます。

もう迷わない!

収納のラベリング術は工夫次第で生活の質が大幅向上

収納にラベルを貼ってあるのに、手に取りにくいと感じたことはありませんか?

ラベルの“名前”だけ見ても、あれ?と手が止まってしまうというようなことです。

ラベルがついているのに、そのラベルには通常、収納物の「名前」だけが記載されることが多く、一部では判断が難しい場合があります。

そのラベルの名前だけでは、それぞれの役割や使い方が即座に思い浮かばないことがあるかもしれません。

そこで、さらに使いやすい収納を目指すために、もう一工夫してラベルを追加することを提案します。

例えば、保存容器に「砂糖」「塩」「小麦粉」といった表示になると思いますが、そこにもう一枚ラベルを追加することで収納しているアイテムがさらに使いやすくなり、日々の作業がスムーズに進みます。

追加するラベルに書く内容の3つのパターンをご紹介します。

■追加するラベルⅠ: 用途に加えて「素材の違い」を書く

■追加するラベルⅡ:「分量、調理時間」を表示する

■追加するラベルⅢ:「やること、行動」をそのまま書く

以下では、具体的にそれぞれがどのように日常生活を便利にするかを詳しく書いていきます。

Ⅰ:用途に加えて「素材の違い」を確信する

同じ形やサイズのケースが複数並べられているとき、中身が一目で判断できないことがあります。 例えば、キッチンで使用するビニール袋が複数種類ある場合、それぞれの用途が似ているため、ぱっと見ただけではどれを使うのがいいのか迷ってしまうことがあります。

具体的には、以下のような使用の想定をしてみてください。

① ごみ捨て用ビニール袋、

② 食材の下味付け用ビニール袋、

③ 生ごみ用水切りネット

です。

上記のように形や色で用途ごとに正しく選ぶのは意外と難しいものです。

このような場合、「ビニール袋」と書かれたラベルだけでは収納の中身が分かりません。そこで、「素材の違い」や「用途の違い」を明確に記載したラベルを追加する作成ことをご提案します。

さて、①には「薄手ビニール」、②には「厚手ビニール」、③には「三角コーナー用」のように、素材や形状の違いをラベルに書くことで、どの袋がどの用途に適し、これにより迷いなく目的のものを取り出せるようになり、収納の素晴らしさが全面的に向上します。

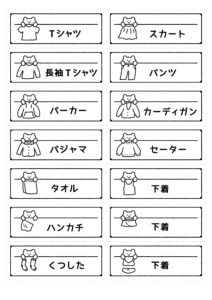

また、同様の手法は洋服や小物の収納にも応用できます。

引き出しに収納された同じ形や色のシャツが何枚もある場合、それぞれの素材やシーンに合わせた用途をラベルに記載しとけばいいのです。

例えば、「オフィス用」「カジュアル用」「アウトドア用」といった具体的な使い方をラベルに書くことで、毎日のコーディネートがスムーズになりますなるでしょう。

このように、「素材の違い」を意識したラベリングは、特に視覚的な違いが少ないアイテムの整理に効果的です。

これにより、日々の家事や仕事が効率化され、時間の節約にもつながることでしょう。

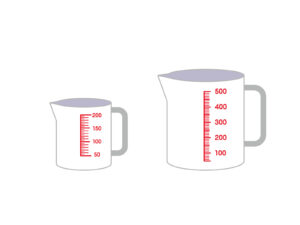

Ⅱ:「分量」と「調理時間」を表示する

保存容器に入れた食材や調味料には、名前のほかに「分量」や「調理時間」を記載することで、料理の際に非常にわかりやすい情報を提供することができます。これらの情報が一目でわかれば非常に便利です。

ちなみに、パスタや蕎麦などの麺類には「5分」などの調理時間、出汁やコンソメには「600ml」など1パックあたりの水の量を追加で記載しておくと良いでしょう。

調理中に袋やボトルを探して分量を確認する手間が省け、スムーズに調理を進めることができます。

特に料理を頻繁にする家庭では、保存容器に材料をストックする際に手書きできるラベルを利用して、適切な分量や調理時間を記載しておけば、家族全員が理解しやすく便利に使用できます。

調理が苦手な人や、料理に慣れていない人でも、調理時間や分量が書かれていると、安心して調理を進められます。

これにより、家族全員が協力して調理を行う機会が増えたり、家庭内でのコミュニケーションも増えるかもしれません。

また、この方法は食品だけでなく、洗剤や掃除用品などにも応用できます。

例えば、洗濯洗剤の容器に「1回の使用量」「軽い汚れ用」「頑固な汚れ用」などと記載してあれば、誰が使っても適切な量を使用でき、無駄なく効率的に洗濯が行えるでしょう。

このように、「分量」や「調理時間」をラベルに追加することで、料理や家事の効率が一層向上し、日常生活がよりスムーズになるでしょう。

Ⅲ:「やること」や「行動」をそのまま記載する

最後に紹介するラベルに記載する方法は、「やること」や「行動」をそのままラベルに記載する方法です。

この方法は、ゴミ箱や冷蔵庫の中などに特に効果的で、次に何をすべきかが一目瞭然にになります。

さて、ゴミ箱には「火・金、燃えるゴミ捨て」「第4水曜日、ビンカン捨て」などゴミ出しの日程を記載することができます。

また、冷蔵庫に入れる食材セットには「日曜スーパー買い出し」「ペットボトル持っていく」「朝のパン食セット」「食卓用小鉢セット」などの行動を書いたラベルを貼るか置いておくと、食材の使い時や行動を瞬時に認識できて、すぐに行動に移せるようになります。

この方法は日々のルーチン作業にも応用可能です。

例えば、玄関に「毎朝ゴミ出し」「靴磨きセット」「傘立ての掃除」などのラベルを貼ることで、忘れがちな作業の気づきになるでしょう。

また、子ども用の収納には「宿題をやる」「おもちゃを片付ける」「ランドセルを準備する」などと記載しておくと、子ども自身がやるべきことを認識するし、自主的に行動する習慣をつけることができるでしょう。

このように、「やること」や「行動」をそのまま記載するラベリング方法は、忙しい日常の中で何をすべきかが明確になり、家族全員がスムーズに生活を送るための強力なサポートとなります。

まとめ

断捨離から始まり、効率的な収納スペースを作り、日々の習慣で維持することで、快適な生活空間を手に入れましょう。

これらのステップを継続することで、整理整頓が自然と身につき、ストレスの少ない生活を送ることができるでしょう。

さらに、収納の達人になることで、家族や友人にもその知識を共有し、より多くの人々が快適な生活を送る手助けができるかもしれません。

また、収納にラベルをつける際にひと手間加えることで、次の行動がイメージしやすくなり、収納物を使う際のストレスが大幅に軽減されます。

名前だけでなく、用途や素材の違い、分量や調理時間、そして次にすべき行動を明確にすることで、収納のラベルからの情報が飛躍的に増えて利便性が向上します。

ラベリングの工夫は、整理整頓のためだけでなく、日常生活をより効率的かつ快適にするための重要な要素です。収納だけでなく日常の他のことにも工夫することで、生活全体の質が向上します。

これらの工夫は、家族全員が共通して分かりやすいシステムを構築する助けにもなります。

ぜひお試しください。

最期までお付き合いくださり、ありがとうございました。